بداية لا بد من تقديم واجب التهنئة لجميع الناجحين والناجحات في امتحانات الثانوية العامة، وتهنئة خاصة للمتفوقين منهم، وهذه التهنئة ممتدة وبكل استحقاق للأهالي الذين عاشوا على أعصابهم لمدة عام كامل، حيث يخيم كابوس التوجيهي منذ بداية العام الدراسي، ويستمر حتى لحظة إعلان النتيجة. وهذا الكابوس لا بد من وضع تصور للتخلص منه، حتى لا تبقى حالة الطوارئ ممتدة لعام كامل في البيت الذي فيه طالب في التوجيهي، وعسانا نتطرق في مقال لاحق لهذا الموضوع. ولكن في هذه المرحلة وبعد أن علت الزغاريد في بيوت، وخيم الحزن في بيوت أخرى، لا بد من الحديث عن ماذا بعد إعلان النتائج؟، وتحديداً أين وجهة الطالب في هذه المرحلة الجديدة من حياته؟، هل يكتفي بهذا القدر من التعليم ويتجه إلى الحياة المهنية؟ هل يلتحق بأحد برامج البكالوريوس العديدة؟ أم يلتحق ببرنامج من برامج الدبلوم؟ هل يلتحق بجامعة محلية أم يبحث عن جامعة عربية أو أجنبية؟. عدة تساؤلات تدور في خلد الطلبة هذه الأيام ومن حقهم بل من واجبهم أن يفكروا فيها ملياً قبل اتخاذ القرار المناسب، لأنه سيتوقف عليه مستقبلهم كله. وهذا التفكير يجب أن ينبني على مجموعة من الأسس أهمها رغبة الطالب نفسه وميوله وكذلك قدراته، ومنها عدم الانسياق لعامل الغيرة والتقليد لقريبه أو لجاره، ولا بأس من التفكير بواقع العمل واحتياجات الوطن من التخصصات. وإن كان العامل الأخير يعتبر من واجب الجهات الرسمية وتحديداً وزارات التعليم العالي والتخطيط والعمل، والتي يحب -من وجهة نظري- أن تحدد الاحتياجات من كل تخصص، وبناءً عليها تضع ما يعرف بمفتاح التنسيق لكل تخصص، وتلزم به الطلبة سواءً كانت دراستهم في جامعات الوطن أو خارج الوطن، وذلك من مبدأ التخطيط للمستقبل، والتقليل قدر الإمكان من نسبة البطالة بين الخريجين. وأما بالنسبة لعقدة الدراسة في الخارج، ومن واقع التجربة العملية أقول: أن المستوى الأكاديمي لجامعاتنا المحلية لا يقل عن الجامعات العربية والأجنبية، بل يفوق بعضها، وخصوصاً التجارية منها، والتي زادت في الفترة الأخيرة بهدف الاستثمار. وهنا نصيحتي أن ينهي الطلبة المرحلة الجامعية الأولى في جامعات الوطن، وإن رغبوا فيما بعد استكمال دراساتهم العليا يمكن التوجه إلى خارج الوطن، حيث الخبرة الأوسع والأشمل، وبالتأكيد لا أقصد هنا الجامعات التجارية. وأما العامل الأهم في تحديد قبلة الطالب بعد الثانوية العامة هو رغبته وميوله، فلا يجب الضغط عليه لدخول الجامعة، فإن كان يرغب في التوجه مباشرة لسوق العمل، وتعلم مهنة معينة فلا بأس في ذلك، وخصوصاً إذا كان مجموعه متدنياً. وإن كان يرغب في الحصول على الشهادة المتوسطة فلنترك له المجال في ذلك، على أن لا يكون الهدف الحصول على مسمى شهادة فقط، وبعدها لا يجد مجالاً للعمل بها، وخصوصاً مع كثرة الكليات التي تقدم برامج والتي بحاجة إلى وقفة جادة من حاجة المجتمع لها، ولا أريد الخوض هنا في مدى كفاءتها ولزومها. وأما إن كانت رغبته بالالتحاق بالجامعة فلا يجب إلزامه بكلية معينة الطب أو الهندسة مثلاً، وهو لا يرغب بذلك. فكم من طالب متفوق التحق بكلية الهندسة على سبيل المثال ولم ينجح فيها لأنه دخلها مضطراً وبضغوطات عائلية لأسباب الغيرة والتقليد. وبالتالي يجب الاختيار الأنسب الذي يتماشى مع شخصية الطالب وأفكاره ومبادئه ومهاراته، ليكون أقرب للنجاح في مستقبله بل إلى الإبداع والتميز. ويستحق الأمر التفكير والتروي في أخذ القرار بمعرفة طبيعة ومجالات عمل كل تخصص، وكذلك قراءة سريعة لبعض كتب وخطط هذه التخصصات، ولا بأس في الجلوس والحوار مع بعض العاملين في التخصصات التي من الممكن أن تناسبه، وكذلك زيارة نقابات التخصص إن وجدت، كل هذا حتى يجد التخصص الذي يعتقد أنه سيتميز به لأنه أحبه، وكما يقول مارك زوكربيرج مؤسس الفيسبوك (من السهل أن تفعل شيئاً تحبه)، وبالتالي ليس النجاح فقط ولكن الإبداع به. وأتمنى على الأهالي عدم الضغط على أبنائهم بالالتحاق بتخصص معين، بل محاورتهم ونقاشهم، وفي نفس الوقت عدم ترك المجال لهم بصورة كاملة، وتركهم لوحدهم يختارون ما يريدون. ونصيحة أخيرة عند اختيار التخصص، التوجه إلى الله وطلب التوفيق منه وأن يشرح البصائر لاختيار الأمثل، وليكن هذا الدعاء مصحوباً بصلاة الاستخارة، فالله هو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. ومن جديد إلى أبنائنا وبناتنا الناجحين أقول: وفقكم الله و... تهانينا...

الاثنين، 29 يوليو 2013

الخميس، 25 يوليو 2013

ثقة

من المعروف أن نجاح أي مؤسسة وتميزها يتوقف على مجموعة من العوامل، من أهمها القيادة الحكيمة وخطة العمل المحكمة والموظفون المخلصون. والعلاقة بين هذه العوامل الثلاثة علاقة تبادلية وتكاملية. وإذا توافرت هذه العوامل في أي مؤسسة فبكل تأكيد فإنك ستجدها من المؤسسات الناجحة والرائدة والمبدعة والمتميزة. وبطبيعة الحال من الضروري تهيئة بيئة العمل بصورة مناسبة، وتطويرها بصورة مستمرة، والعمل على تحقيق متطلبات الجودة في الأداء، وبالتالي في المنتج وفي مخرجات هذه المؤسسة، وبذلك تؤدي دورها على أحسن وجه يلبي طموح الجمهور ويحقق راحته. ولن تصل أي مؤسسة إلى هذا المستوى من كفاءة الأداء وتميز الإنتاج إلا إذا كانت العلاقة بين القيادة أو الإدارة وبين الموظفين علاقة مثالية، تتسم بالتفاهم التام، والتكامل المطلق، والتعاون الشامل. وأهم عنصر يوطد العلاقة بين فريق العمل (رئيس ومرؤوسين) هو عنصر الثقة، والذي يجب أن تكون متبادلة بين الطرفين. الإدارة أو القيادة تثق بالموظفين، والموظفون يثقون بقيادتهم. حينها يكون العمل مبنياً على أسس متينة وسليمة وقويمة. ويكون فريق العمل كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً، ويسد طرف ثغرات الطرف الأخر، بصورة صحيحة لا تؤثر على النزاهة ولا على الشفافية، فيكتمل الأداء ويتكامل العطاء، وبكل تأكيد فإن هذا يصب بصورة أساسية ومباشرة في صالح المؤسسة.

وحينما يثق الرئيس بمرؤوسيه، ويعمل على نشر الثقة فيما بينهم، ويعمل على إشعارهم بالفعل وليس بالقول بمدى ثقته بهم، فإن ذلك ينعكس إيجاباً على نفسية الموظفين، وبالتالي يترجم ذلك إلى زيادة في الانتماء للمؤسسة، وكذلك زيادة في العطاء وإتقان الأداء، وهذا حتماً يعود بالنفع على المؤسسة. وعلى النقيض إذا انعدمت الثقة فإن ذلك يكون مدعاة للشك والريبة والحذر الزائد في كل خطوة أو كلمة تصدر من الطرفين، مما يولد فتوراً في العلاقة بينهما، قد تؤدي إلى انعدام التواصل، وكذلك تساعد في إيجاد حالة من اللامبالاة وعدم الاكتراث في تنفيذ الفعاليات والمشاريع، وانعدام الرغبة في العطاء والتجديد والتطوير والابتكار والإبداع، وكل هذا يدفع عجلة المؤسسة إلى الوراء. ورغم ذلك من الضروري التنويه إلى أن الثقة المطلقة والإفراط بها ضار بالمؤسسة، فلا بد مع الثقة المتابعة والمراقبة بصفة دورية وبصورة مباشرة وغير مباشرة، وهذا من باب إغلاق مداخل الشيطان، وعدم إتاحة الفرصة للنفس الأمارة بالسوء أن تحيد عن جادة الصواب ولو قيد أنملة. ولا يعتبر هذا الأمر تشكيك في الموظفين، بالعكس فالموظف الذي يكون على يقين بثقة مديره به، وفي نفس الوقت هو يثق بمديره فإنه يكون بقمة السعادة والعطاء عندما يشعر أن مديره يتابعه ويراقب أعماله. وفي الثقة يقول الإمام حسن البنا رحمه الله: (وأريد بالثقة إطمئنان الجندي إلي القائد في كفاءته وإخلاصه إطمئناناً عميقاً، ينتج الحب والتقدير والإحترام والطاعة). ويوضح رحمه الله أهمية الثقة وأثرها على المؤسسة، وهنا هو يتكلم عن الجماعة فيقول: (علي قدر الثقة المتبادلة بين القائد والجنود تكون قوة نظام الجماعة). ومد جسور الثقة يحتاج إلى جهد ليس بالكبير من الطرفين، ويتطلب بداية إزالة كافة العوائق النفسية، والتقليل من التكلف والرسميات في العلاقة بينهما، والتواصل المستمر، والمشاركة الفعالة، وتغليب المصلحة العامة، والتعاون في المواقف الصعبة، وكذلك زيادة مساحة التواصل الاجتماعي، وأختم بالمثل الإيرلندي الذي يقول: (إذا جاء الشك، ابتعد الحب). وأكرر مرة أخرى: لا نجاح لأي مؤسسة، لا يوجد بين أفرادها...ثقة...

الاثنين، 22 يوليو 2013

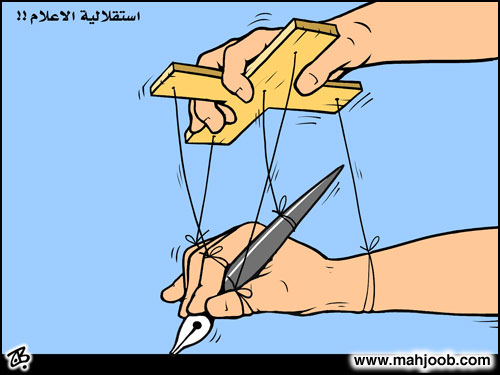

إعلام

لا يختلف إثنان على أن الإعلام لعب دوراً أساسياً ومؤثراً في الأحداث الأخيرة، التي تشهدها الساحة العربية في أكثر من مكان. ولكن الاختلاف الواقع، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل كان الإعلام حيادياً وواقعياً، ويؤدي رسالته بصورة شفافة ونزيهة؟ أم أنه كان موجهاً ومسيساً، وفي بعض الأحيان طامساً للحقيقة، ومروجاً للإشاعة، وناشراً للفتنة والبلبلة بصورة واضحة؟ الجواب بكل تأكيد واضح ومعروف للجميع ومن جميع الأطراف، حتى لو كابر البعض في الجواب على هذه التساؤلات. وهنا لا أريد أن أتكلم بإسهاب عن مكانة الإعلام ووسائله المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، وبالتأكيد لن ننسى الإعلام الجديد ووسائله من مواقع التواصل الاجتماعي، فيكفي الوصف الذي يطلق على بعض هذه الوسائل أو كلها بالسلطة الرابعة وبصاحبة الجلالة، ويكفي الحديث عن سرعة انتشارها، وقوة تأثيرها، وسهولة الوصول إليها، ويكفي التنويه عن كم الملايين من الدولارات التي يغدقها رجال الأعمال والساسة للترويج لأجنداتهم أو لأجندات خارجية. وعلى المستوى المحلي لا ننسى أن وسائل الإعلام حجزت مكانها في تغطية الأحداث ونشر الحقيقة في أخر معركتين خاضهما الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، فكان للفضائيات الدور الفعال والقوي في نقل أحداث معركة الفرقان، وحجز الإعلام الجديد مكانة بارزة في أوجه الانتصار على العدو في حجارة السجيل، والكل شهد بذلك. ومن هنا لا بد التأكيد على ضرورة الاهتمام بهذا السلاح الفتاك والمؤثر وتجييشه لنصرة الحق ولنقل الحقيقة. فنريدها أن تكون بوق حقيقة، لا بوق تضليل كما هو واقع العديد من الوسائل العربية التي نتابعها حالياً. صحيح أن وسائلنا المحلية لن تستطيع أن تجاري هذه الوسائل، لا من حيث العدد، ولا من حيث الإمكانات اللوجستية أو المادية، ولا كذلك من حيث القدرات البشرية، بالإضافة إلى أنه من الصعب بل من المستحيل أن نقبل أن تصل وسائلنا الإعلامية إلى المستوى المتدني من الأخلاق واحترام المبادئ والصدق وأدبيات المهنة، فغير مقبول على الإطلاق أن تبرر الغاية الوسيلة. وفي نفس الوقت، غير مقبول عدم تسخير هذه المنابر بالصورة المناسبة التي تعكس وتنقل الحقيقة. وللوصول إلى ذلك لا بد من زيادة مساحة الاهتمام المعطاة للإعلام، وذلك من خلال توفير كافة المستلزمات اللوجستية المطلوبة والضرورية حتى يؤدي الإعلام دوره بكفاءة عالية، ويوصل رسالته باقتدار ونجاح. والأهم من ذلك الاهتمام بالإعلاميين، وصقل قدراتهم وزيادة إمكاناتهم من خلال الدورات التدريبية، وهنا بصراحة أقول أن الدرجات الأكاديمية لا تكفي لوحدها، وكذلك الخبرة العملية لوحدها لا تكفي. وكذلك جيد الاعتماد على عنصر الشباب ولكن ليس بصورة مفرطة، فالواقع يقول أن التجربة والممارسة الطويلة أساسية في نجاح الإعلام. ولتغطية هذا العجز لا بد من استضافة أو استكتاب أصحاب الخبرة وذوي المشورة وأهل الحكمة والحنكة ليستفيد منهم الإعلاميون الشباب وليثروا الساحة الإعلامية.

وعلى مستوى إعلام المؤسسات بصفة خاصة يجب التركيز أكثر على المؤسسة ذاتها وفعالياتها وليس على أشخاص المؤسسة.

ومن الضروري احترام الجمهور وعقولهم، وهذا يعني أن المرسل يجب أن يقنع المستقبل حتى تصل إليه الرسالة المرجوة. وخصوصاً أن كثرة البدائل المتاحة من الغث والسمين تعطي المُستَقبِل إمكانية اختيار جهة الإرسال التي تقنعه، ولديها مصداقية وواقعية ومرونة، وتتطرق إلى القضايا التي تجول في خاطره وتلامس همومه وتطلعاته. وطالما أننا نبحث عن دعم الحق ونشر الحقيقة: قديماً قالوا أن الحق بحاجة إلى قوة تحميه، لذا فالحق بحاجة إلى ... إعلام...

الخميس، 18 يوليو 2013

بطانة

(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)، هكذا عمم رسول الله عليه الصلاة والسلام مسؤولية كل فرد منا، والتي لم يستثني منها أحد. وحجم هذه المسؤولية يزيد أو ينقص حسب طبيعة الجهة المكلف برعايتها، أو قل المؤسسة المناط به إدارتها. وكل منا يجتهد في إدارة هذه المؤسسة بالصورة التي يراها مناسبة، وبكل تأكيد بالآلية التي تضمن له من وجهة نظره ومن رؤيته الخاصة تحقيق النجاح في إدارة هذه المؤسسة، ولم لا التميز والابتكار والإبداع. وحتى ينجح في هذه المهمة، وهي ليست سهلة، ولا من السهل أن يقودها أو يديرها بمفرده وبمنأى عن الآخرين، لذلك فهو يعتمد على مجموعة من الأشخاص المحيطين به، والقريبين منه، والذين يثق بهم فيشاورهم في أمره، بناءً على القاعدة الذهبية: ما خاب من استشار. وفي هذه الاستشارات قد يأخذ بآرائهم كاملة أو بصورة جزئية، يعدل على بعضها، ويرفض بعضها. وهذه المشورة لا تعيبه، ولا تنقص من قدره، أو تقلل من قيمته، بل بالعكس، يعتبر هذا التصرف هو التصرف الحكيم، وهو الأسلوب الإداري الواعي والمسؤول والمتقدم، تصرف نابع من حكمة في إدارة المؤسسة بمشاركة العاملين فيها، وخصوصاً من هم في مراكز إدارية متقدمة. وهذا الفعل يجعل الجميع يشعرون أنهم جزء أساسي من مكونات هذه المؤسسة، وأنهم شريك رئيس في صناعة القرار، فبالتالي يساهمون بصورة أكبر في إنجاح هذا القرار أو المشروع أو الفعالية. بالإضافة إلى أن هذا الأمر وسيلة عملية لصناعة القائد وصقله بالتجربة العملية، وإكسابه نوعاً من الثقة بالذات وبالقدرة على التفكير وبصنع القرار. ومع ذلك فعلى المسؤول أن يتبين من فترة لأخرى ممن حوله، ومن المجموعة التي يستشيرها، والتي يعتمد عليها، فالقلوب تتغير، والأنفس تتحول، والنوايا تتبدل، والمغريات تزيد، والأمور الدنيوية تغري بشكل كبير، ولا يثبت إلا أصحاب الهمة العالية، والإيمان القوي، ممن يتصفون بالإخلاص والتجرد. وهنا أود الإشارة إلى حديث المصطفى عليه السلام الذي يصنف فيه المجموعة القريبة من المسؤول حيث وصفها بالبطانة، فيقول: (ما بعث الله من نبي، ولا استخلف من خليفة، إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشرّ وتحضّه عليه، فالمعصوم من عصم الله - تعالى)، وفي رواية أخرى (ما من والٍ إلا وله بطانتان...). وهاتان البطانتان إما بطانة خير، أو بطانة سوء. الأولى تتمثل في الناصح الأمين الذي لا يعرف المجاملة ولا النفاق، ولا يبتغي من كلامه إلا المصلحة العامة ونجاح المؤسسة التي هو جزء منها، لا يوافق المسؤول في كل كلامه أو أفعاله أو قراراته. وتزداد الفائدة المرجوة منه ومن استشاراته إذا كان ذا كفاءة مهنية وعلمية وعملية، حينها تكتمل فيه مواصفات بطانة الخير إلى أبعد الحدود.

وأما النوع الثاني من البطانة فهو بطانة السوء فهو المجامل الأفاك، الذي دائماً يهز رأسه للمسؤول، والذي لا يعرف إلا المجاملة والنفاق، ويعمل على إبعاد أصحاب الخبرة والكفاءة عن المسؤول، أو تشويه صورتهم، أو التقزيم من قدراتهم وإنجازاتهم، وبالطبع يفعل هذا حتى تخلو له الساحة فينفرد بالمسؤول ليمرر ما يريد، وليحصل على مبتغاه من أطماع دنيوية. فيكون بذلك قد دمر المؤسسة من حيث لا يدري وأفقدها كل مسوغات النجاح، والأدهى أنهم يعيثون في المؤسسة فساداً وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، لذلك فهم يساعدون على زيادة الفساد الإداري والمالي في المؤسسة. ولكل ما سبق، وبناءً على تعميم وتصنيف المصطفى في المسؤولية وفي البطانة التي حول المسؤول، وجب علينا جميعاً أن نراجع أنفسنا دائماً وأبداً، هل نحن بطانة خير أم بطانة شر؟، والأهم هل من حولنا بطانة تذكرنا بالله وذات كفاءة، أم بطانة تحجب عنا النور وتجرنا إلى الهاوية؟ فلنفكر ملياً في هذا الأمر، ولننظر حولنا، وندعو الله أن يكون من نستشير ومن نعتمد عليهم هم خير...بطانة...

الثلاثاء، 16 يوليو 2013

بيروقراطية

( عدي علينا بكرة) عبارة سمعناها كثيراً في الأفلام المصرية القديمة، والتي يظهر فيها الموظف الحكومي رث الثياب، معبساً باستمرار، وعلى مكتبه جبل من الملفات، والتي تراكم عليها الغبار، دلالة على أنه لم يكلف نفسه بفتحها منذ فترة ليست بالقصيرة. وللأسف هذه الأفلام إما تكون انعكاساً لواقع مجتمعي، أو توجيه المجتمع لسلوك معين، والحالتان أسوأ من بعضهما البعض. إن الموظف مهمته الأساسية خدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم وتذليل الصعاب في إجراءات هذه المعاملات إن وجدت. وليس كما يحلو للبعض تعقيد الأمور وزيادة الطلبات والأوراق، والتي بعضها قد يكون غير مهم، وكذلك التسويف في التنفيذ والمتابعة، والتأجيل بلا داعٍ. وإن سألته لماذا تطلب هذه الورقة؟ ولماذا تقوم بهذا الإجراء أو ذاك؟ فالجواب جاهز: هكذا تعودنا، هذا ما تعارفنا عليه، أو قل هذا ما ألفينا عليه آباءنا! وكأن الإجراءات المعمول بها مثالية؟ أو غير قابلة للتعديل وللتطوير ولحذف بعضها ولتسهيل أخرى.

صحيح أننا استلمنا موروثاً إدارياً رثاً، اجتهدت العديد من المؤسسات الحكومية في تعديله وتطويره، ولكن بكل صراحة نقول أننا لم نصل إلى المستوى المنشود والراقي والذي يليق بالمواطن الفلسطيني. نعم هناك تحسن في جودة الأداء، وهناك محاولات جادة في التحول الإلكتروني، وفي أن تصبح الحكومة الإلكترونية واقعاً عملياً؛ ولكننا بطبيعة المسلم لا نرضى بما وصلنا إليه، بل نطمح بالمزيد، ونطالب باستمرار في التطوير الإداري، وإلى تعميق التربية الإدارية، لتتكامل مع التربية الفكرية والإيمانية التي يتصف بها الموظفون. زادت معدلات الشفافية والنزاهة والمصداقية بصورة مثالية، بل يكاد ينعدم وجود عكس هذه المبادئ في الحياة العملية اليومية، ومع ذلك فالمنظومة الإدارية منظومة ديناميكية، تتطلب استمرار التعديل والتطوير والتغيير والإصلاح. وهذا يتطلب العمل بجدية على هندسة العمليات الإدارية والموارد البشرية. وأول هذه الخطوات يأتي مع اليقين بضرورة محاربة البيروقراطية، واعتبارها مرضاً يجب علاجه والشفاء منه بصورة كاملة، واليقين بأن كل الإجراءات قابلة للتعديل، وكل القرارات قابلة للتطوير والتغيير، وكل القوانين قابلة للدراسة من جديد، ويمكن سنها بما يتناسب مع الاحتياجات الآنية والمصلحة العامة. وهنا فكروا جيداً بعبارة رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد، حيث يقول: (حررنا بلدنا من البيروقراطية) حيث يعتبر أن بلده كانت مستعمرة من عدو غاشم، واستطاع أن يحررها منه، ومن هو هذا العدو؟ إنه البيروقراطية.

وحتى نتحرر من عدونا هذا، لا بد من المضي قدماً فيما أقرته الحكومة من نهج الإصلاح والحوكمة الرشيدة، وتطبيقه بكافة مكوناته ومحدداته وعلى كافة الفئات المعنية والمستهدفة. وهذا يعني أن هناك بعض النقاط التي لا بد منها لنجاح هذا التحرر، أهمها استشعار الأمانة والمسؤولية، وأن كلاً منا على ثغر، يجب أن يحصنه بصورة يحلل فيها الأجرة، ويضمن معها الأجر، ولذلك يجب أن يتزود بمجموعة من الأسلحة التي تساعده في التخلص من الموروث الذي بحاجة كما قلنا إلى تطوير، ومنها: القضاء على الروتين، والاستمرارية في نهج المرونة والتسامح في القرارات دون أن تمس جوهرها والعمل على تعديلها إن لزم الأمر، واحترام قدسية الوقت في الدوام والأهم في تنفيذ المعاملة، وعدم التسويف أو التأجيل مهما كان السبب، وفي هذا المجال يقول االطيب أردوغان: (لا أذكر أنني نمت ليلة واحدة وعلى مكتبي ورقه تحتاج إلى توقيع، لأنني أدرك أن التوقيع الذي لا يستغرق مني ثانيه قد يعطل مصالح الناس). وما أجمل أن يصاحب ذلك بشاشة في الاستقبال وابتسامة ترافق الحديث مع المراجعين، حينها وبكل تأكيد يمكننا أن نقول: وداعاً يا...بيروقراطية....

الخميس، 11 يوليو 2013

أهلاً رمضان

أعتقد أن جيلنا ومن سبقونا، مع كل إطلالة لهذا الشهر الكريم، شهر رمضان، شهر الخير والإحسان، ترجع بهم الذاكرة إلى مرحلة الطفولة، ومنها الأغاني الرمضانية، والتي استمعنا إليها شئنا أم أبينا، من (وحوي يا وحوي) إلى (أهٰه جه ياولاد) مروراً بـ(الراجل ده حيجنني)، وبالطبع المسحراتي سيد مكاوي، وغيرها من أغاني تحمل الغث والسمين من الكلمات. وبعض هذه الأغاني تصور الشهر بأنه شهر لعب بالفوانيس، وشهر أكل وشرب وسهر وزينة، وغير ذلك من أمور، وإن كان بعضها لا بأس به على قدره المعقول، ولكن ليس هو هدف وطبيعة هذا الشهر، شهر العبادة والطاعات والخيرات، شهر التزود للآخرة.

وهنا لا بد من مراجعات ذاتية من كل منا لنفسه، تبدأ من الصوم نفسه، هل أصبح عادة تعود عليها، أم عبادة يؤدي فيها فريضة يتقرب بها إلى الله؟ وبالتالي عليه تجديد النية والعهد مع الله.

وبطبيعة الحال يظهر مع هذا الشهر الإعداد المميز له مما لذ وطاب من مأكولات ومشروبات، وخصوصاً الحلويات والعصائر الموسمية، بدلاً من الإعداد المميز مما لذ وطاب من غذاء الروح وليس المعدة. ولا يتغير عند البعض فيه إلا أوقات الوجبات، كما تجد أن مصروف هذا الشهر مضاعف، فيحسب له رب الأسرة ألف حساب.

والكثير منا يحول شهر الصوم إلى شهر النوم، فيقضي معظم نهاره نائماً بدلاً من استغلاله بالتزود للآخرة، أليس هذا الشهر شهر الزرع لتحصد خيراته عند كريم رحيم؟. وصدق من قال: (اصحى يا نايم وحد الدايم، السعي للصوم خير من النوم). وعند استيقاظه يتسلى بمشاهدة التلفاز من برامج ومسلسلات وفوازير غير هادفة، وقد تؤدي بعض الأحيان إلى استعجاله في صلاة التراويح، وعدم صلاتها كلها في المسجد.

وأما عند بعض الموظفين فيبدأ التنافس في هذا الشهر لإرضاء الله تعالى، ولكن للأسف بمفاهيم خاطئة من البعض، والحمد لله ليسوا بكثير، فتراهم يجهزون المسابح الطويلة ليسبحوا الله ويذكروه طوال وقت الدوام، والمصاحف الجميلة ليختموا قراءتها مرة وأكثر أثناء العمل، وبطبيعة الحال التحضير لصلاة الظهر في المسجد، ولا بأس إن أطلنا المشي للمسجد حتى تزداد حسناتنا، ويكملون عملهم اليومي بالاستماع إلى الدرس بعد الصلاة حتى نهايته، وفي طريق العودة للمكتب إن تبقى هناك وقت، فلا بأس أن يمروا على عربات الخضرة والفاكهة، حتى يشترون ما يلزم للإفطار، فهذا واجبهم تجاه بيتهم!، ونسوا واجبهم الأهم أثناء الدوام، والتزامهم الأساس، وتعاليم دينهم الحنيف بأن العمل عبادة، وقضاء حوائج الناس ومعاملاتهم فرض عليهم، وحسن التعامل مع المراجعين واجب فالدين المعاملة، واستغلال وقت الدوام بغير العمل فيه كلام بين المكروه والحرام.

إذن هي فرصة كبيرة ومهيأة لنا جميعاً لنجدد النية مع الله، ونزيد من همتنا نحو إرضائه، ولنشمر سواعدنا في أداء العبادات من فرائض وسنن، ومن إتقان العمل حتى يحبنا الرحمن (إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه)، ومن تدبر كتاب الله والعمل بسنة رسول الله، ومن صلة الرحم، ومن التنافس الحقيقي في موسم الحصاد، حصاد الحسنات والخيرات والبركات. وأختم بهذه الكلمات لأحد الشعراء، يقول فيها:

أهلاً بشهر الإنابة... والدعوة المستجابة

أهلاً بخـير طبيب... يشفي النفـوس المصابة

أهلاً بأكرم ضيف... قد استطلنا غيابه

أنزل الله فيه... على العباد كتابه

فهنيئاً لنا جميعاً هذا الشهر، وتقبل الله طاعاتكم. و... أهلاً رمضان...

الاثنين، 8 يوليو 2013

نقطة

(الفرق بيننا وبينهم نقطة)، أعتقد أن العديد منكم، إن لم يكن جميعكم، قد اطلع على هذه المفارقات والمقارنات بين العرب والغرب، والتي تدور حول أسس ومبادئ وقيم وأمور أخرى مطبقة عندنا وعندهم، ولكن ليس بنفس الوضع. فالفرق في التطبيق هنا وهناك نقطة تحول المفهوم الإيجابي إلى سلبي، والتصرفات الصحيحة إلى خاطئة، والتقدم إلى تأخٰر. ولا يستطيع أحد أن ينكر أن معظم ما جاء في هذه المقارنات هو وللأسف أمر واقع. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه إلى متى سيبقى حال الأمة العربية على ما هو عليه؟ إلى متى سنبقى بدون هذه النقاط؟ وخصوصاً أننا نمتلك الكثير الكثير من المقدرات البشرية والمخزون الحضاري والمقومات الاقتصادية. لقد استبشر الجميع خيراً مع بدايات الربيع العربي، الذي انتشر وساد في عدة دول، وبدأت الأمور تتغير، وبدأت الأوضاع تتحسن، وبدأت الثمار تظهر. وبطبيعة الحال فإن هذا لا يروق للغرب، فلا يعجبهم أن العرب بدأوا يضعون النقطة في مكانها الصحيح، حيث بدأت النقاط تعود فوق الحروف لتكون كلمات معبرة، وجملاً صحيحة، وعبارات مفهومة. وبدأت الإنجازات تظهر للقاصي والداني، رغم العراقيل المتعددة، ورغم وضع العصا دون كلل أو ملل من المغرضين في دولاب التنمية والنهضة. بدأت بعض الدول تطبيق مشروع النهضة لتيدأ عودة العرب إلى ركب الحضارة والتقدم، بل إلى مقدمة هذا الركب، ولم لا إلى قيادته؟! ألم نكن يوماً سادة العالم؟ ألم يتسابق الآخرون في تعلم اللغة العربية للاستفادة من الحضارة والعلوم والابتكارات العربية؟! ألم نكن قبلة الباحثين عن العدل والحرية؟! ولكن لأنه لا يروق ذلك للغرب، فلا بد من الخمسة بلدي، والفوضى الخلاقة، والديموقراطية الزائفة. ومع ذلك يجب ألا نعطي أولوية إلى ما يحيكه الغرب ضدنا، فهذا شأنهم الذي من الصعب أن يحيدوا عنه، فالأهم أن ننتبه إلى شأننا الخاص وجبهتنا الداخلية، فإن كانت محصنة بالقيم والأخلاق والمبادئ، وأضف إليها في شأننا الفلسطيني الثوابت، فلن تتأثر كثيراً بالمؤامرات الغربية، بل إنها ستتحطم على صخرة الثبات والوحدة والإيمان والعلم والتقدم والإصرار. بل سأذهب بعيداً، لماذا نربط واقعنا دائماً بهاجس المؤامرات الغربية؟، أليس من الأجدر أن نسأل أنفسنا نحن ماذا فعلنا؟ ماذا قدمنا؟ أين خططنا؟ أين مشاريعنا؟ أين مبادراتنا؟ صحيح أن واقعنا صعب والتحديات كبيرة والعراقيل أكثر، ولكن أمامنا عدة شواهد حديثة من دول عانت الأمرين بسبب الحروب والكوارث والفقر والتأخر، ولكنها خططت وعزمت ونفذت مشاريعاً تنموية ونهضوية، فعادت من جديد وبقوة إلى مقدمة الدول، ألمانيا واليابان وماليزيا وأندونيسيا وتركيا وليس بأخيراً البرازيل والأمثلة كثيرة. وهذا دليل على أن واقع الأمة ومستقبلها هي التي تحدده، ومكانتها هي التي تقررها، فإما أن تبقى تعيش عيشة ضنكا بين الحفر وفي ذيل الأمم، حيث تبقى معتمدة على المساعدات المسيسة، وتسير في مسار محدود يثقل اقتصادها وخزينتها بالديون والهموم، وتبقى تولول على الأطلال، أو أن تفيق من ثٰباتها وتنتفض من بين ركامها، فتتكاتف الجهود وتتحد النوايا والهمم لتغليب المصلحة العامة ولوضع أسس سليمة وقويمة لتنمية ونهضة الشعب، لتبدأ تأكل مما تزرع، وتلبس مما تصنع، بل تصدر منتجاتها للخارج!. وهنا نضع باختصار شديد بعض النقاط التي تساهم في ذلك، وأبدأ بأغرب نقطة، وهي:

- التعلم من تجارب الآخرين: وهذا لا يعني التقليد الأعمى، وقد سُئل امبراطور اليابان عن أهم سبب في تقدم بلده فأجاب: (بدأنا بكل ما انتهى به الآخرون، وتعلمنا من أخطائهم).

- الاهتمام بالعلم وإعمال العقول: وهنا يقول مهاتير محمد (ماليزيا لـم تحقق معجـزة

ولكـن طبقـت ما طالبنـا بـه القـرآن الكريم في أول آيـة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهي اقــرأ).

-الأخلاق: ولقد لخص شوقي الحكاية ببيته الشهير: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت... وأظن أنه يمكن أن يدخل ضمن المنظومة الأخلاقية المعهودة: إتقان العمل، واحترام الوقت، وكذلك سيادة واحترام القانون، والعدالة الاجتماعية.

- العمل الجماعي: فيد الله مع الجماعة، فالشعب لن تقوم له قائمة، أو يكون له كيان إلا إذا عمل ضمن منظومة متكاملة، وليس بأقل دليل على أهمية ذلك أنه لو وضعنا ترساً بسيطاً في عكس مكانه في ماكينة إنتاج، فهل ستستمر في عملها بصورة صحيحة؟!

وقبل كل هذا وبعده الاعتماد والتوكل على الله، فكل شئ بيده، مالك الملك.

وإضافة إلى ما ذكرنا أعلاه فبكل تأكيد هناك أمور أخرى، ونقاط عدة، ليس المجال هنا لسردها جميعاً أو تفصيلها، فالمهم هو البداية، والبداية من الفرد نفسه، بمراجعة ذاتية لنفسه، ولمساره في هذه الحياة، ولدوره في المجتمع. فيبدأ يتلمس الأماكن والأعمال والمواقف التي تحتاج منه إلى نقطة يضعها في مكانها الصحيح، حينها لا أقول أنه لن يبقى فرق بيننا وبين الغرب، ولكن أقول أنه لن تفصلنا عن سيادة العالم... نقطة...

الخميس، 4 يوليو 2013

بلديات

لم يختلف الفلاسفة وعلماء الاجتماع وأشهرهم أفلاطون وإبن خلدون في تعريفهم للمدينة الفاضلة كثيراً. فكلهم يعتبرونها المدينة المثالية، التي يجد فيها المواطن جميع الخدمات التي يحتاجها في حياته بصورة راقية وبأسلوب حضاري بعيداً عن التعقيد والروتين.

وقوام هذه المدينة بكل تأكيد هو المواطن نفسه مع اختلاف مسماه حسب موقعه الوظيفي، ومهما كان اسم المؤسسة التي ينتمي إليها، فبالنهاية المجتمع هو تكامل الجميع، أفراد: مواطنين ومسؤولين، ومؤسسات: رسمية وغير رسمية. والعبء الأساس والمسؤولية الأكبر في توفير الخدمات اللازمة لمجتمعٍ راقٍ يقع على المؤسسات الرسمية ومسؤوليها، وفي الدرجة الأولى على البلديات. حتى أنه في بعض الدول تأخذ البلدية طابع الحكومة المحلية، وتشمل خدماتها كافة قطاعات الحياة بلا استثناء. وهنا في واقعنا المحلي فيقع على كاهل البلديات توفير الخدمات الأهم للمواطن ليعيش حياة مقبولة، من توفير المياه والنظافة والصرف الصحي ومن التخطيط العمراني والحضري وشق وتعبيد الطرقات وتنظيم عملية البناء وتوفير الأسواق وغيرها من أمور حياتية يومية. وقد لا يتفق إثنان على تقييم المجالس البلدية، ولكن المؤكد أن هذه المجالس تواجه صعاباً جمة وتحديات عظيمة يقابلها موارد محدودة وإمكانات شبه معدومة. وحتى تنجح هذه البلديات في أداء واجبها فهي تحتاج إلى إدارة رشيدة ومساندة حكيمة وتكاتف متواصل.

وأما الإدارة الرشيدة فهي تقع على كاهل المجلس البلدي وموظفي البلديات، ويلخصها مقولة تشرشل: (لماذا لا نحول قلقنا مما يمكن أن يحدث إلى تفكير عميق وتخطيط دقيق لما نريده أن يحدث ؟) ويضاف إليها التنفيذ المتقن والعمل المتواصل. وبطبيعة الحال التفكير يكون باحتياجات المواطنين ومشاكلهم الآنية والمستقبلية، ودراستها بعمق ووضع سيناريوهات وخطط ومشاريع للتنفيذ، بهدف خدمة المواطنين والسهر على راحتهم، دون أدنى انتهاك لحقوقهم وإنسانيتهم.

وعلى البلديات العمل المستمر على تطوير قدرات موظفيها الإدارية والفنية، فموروثها من الطواقم الإدارية ليس بالمثالي، وفي بعض الأحيان ليسوا على المستوى المطلوب من الحكمة والمهنية واللباقة في التعامل مع المواطن الذي ينتظر منها تقديم الخدمات اﻷساسية دون انقاص، فذلك حق عليهم تجاه المواطن فهو أساس مدينته وبلديته.

ولتحقيق ذلك فهي تحتاج إلى مساندة حكيمة وقوية ودعم متواصل من السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الحكم المحلي من الدعم المادي والمعنوي والعملي، ويإصدار القرارات والتشريعات التي تمكن البلديات من أداء دورها على أحسن وجه. وكذلك وزارة الداخلية من خلال شرطة البلديات والتي تساند البلديات في تنفيذ قرارتها والتي يجب أن تكون حكيمة وعادلة ومتزنة. وأما التكاتف المتواصل فهو من المواطن تفسه، والذي يجب أن ينظر إلى الأمور بمنظور واسع وشمولي وليس بمنظور ضيق ومحدود. فحينما يعلم المواطن أنه يجب أن يساهم في دعم مشاريع البلديات وخططها لأنه المستفيد الأول منها، فيدفع ما عليه من رسوم ومستحقات، وهذا أضعف الإيمان، وأن ينظر إلى هذا الواجب من ناحية شرعية ووطنية ومجتمعية، وأن يسأل نفسه لماذا هو ملتزم بدفع فاتورة الهاتف الثابت والنقال، بينما يتقاعس في دفع فاتورة المياه وغيرها من مستحقات للبلدية. حينما يحافظ المواطن على شبكات المياه والصرف الصحي، وعندما يعلم على سبيل المثال أن الرصيف للجميع وليس ملكه الخاص، وحينما يحافظ على النظافة أمام بيته ومحله وفي الأماكن العامة، حينها ستكون هذه الأمور جميعها وغيرها دافعاً قوياً لقيام البلديات بدورها على أحسن وجه. وحينما تتحد الجهود من هذه الجهاث الثلاثة حينها يحق للمواطن أن يحلم بأن تكون مدينته المدينة الفاضلة، ويرى من يعمل من المسؤولين لتحقيق الحلم لأمر واقع، فيعلنها بكامل قواه: شكراً يا... بلديات...

الاثنين، 1 يوليو 2013

جريمة

لا يروق لأحد كان من كان ما يحدث في غزة هذه الأيام من ارتفاع معدل الجريمة بشكل ملحوظ. صحيح أن الأمر ليس سوداوياً كما يصوره بعض الذين يهوون الصيد في المياه العكرة، وفي نفس الوقت ليس وردياً كما يصوره بعض الذين يحاولون تغطية الشمس بغربال. فهذه الأيام المياه ليست شديدة العكر وفي نفس الوقت فالشمس ليست صافية مئة بالمئة. وهنا أود أن أؤكد أن المجتمع الغزي ليس مجتمعاً ملائكياً وكذلك غزة ليست بالمدينة الفاضلة. نحن مجتمع مثل باقي المجتمعات فيه الصالح والطالح، فيه الخير والشر، فيه المحسن والمسيئ. يتدافعون مرة يطفو هذا ومرة تنقلب الصفحة ليطفو الأخر، وإن كنا تتميز ولله الحمد بأن الغلبة للخير. ومع ذلك فإن واقع الجريمة في قطاع غزة في الشهر الأخير مستهجن لعدة أسباب، أهمها أن غزة عاشت بعد فترة التصحيح الأمني قبل ست سنوات مرحلة من الأمن والآمان والاستقرار لم تمر عليها طوال العقود السابقة، وشهد بهذا الأمر القاصي والداني. حيث تم تطهير قطاع غزة بشكل كبير من مرتكبي الجرائم ومشعلي الفتن والفلتان الامني وتم ردع المجرمين بصورة تجعلهم يفكرون ألف مرة قبل القيام بأي جريمة. وبالتالي وصلنا لمرحلة متقدمة في هذا المجال من الصعب بعدها أن يتقبل أي غيور على الوطن أن نتراجع عنها ولو قيد أنملة. وتنوعت الجريمة من الانتحار أو القتل لعدة أسباب وأكثرها الشجارات العائلية، ومحاولة إغراق السوق بالمخدرات وحبوب الالترومادول المدمرة وشبيهاتها، أو السرقة وغيرها.

ولن أتعمق في أسباب هذه الظاهرة وزيادتها في الآونة الأخيرة، فأترك المجال لعلماء الاجتماع لدراسة هذا الواقع والخروج بالعبر المناسبة والتوصيات اللازمة لعودة المؤشر إلى نسبته المقبولة بل إلى درجة الصفر، أو أقرب ما يكون إلى ذلك، ولم لا فمجتمعنا مسلم ملتزم محافظ واع حريص على المصلحة العامة، وعاداتنا وأعرافنا وتقاليدنا تنبذ الجريمة بالفطرة، فما الجريمة إلا انحراف عن هذه القيم والمبادئ. ومع ذلك نقول أن عدة عوامل تؤدي إلى زيادة هذه الظاهرة منها عوامل اجتماعية ونفسية واقتصادية وسياسية وغيرها من عوامل مجتمعة أو متفرقة. وبقدر بسيط من التفصيل تتمثل هذه العوامل بالحصار والمستوى المعيشي الصعب أو الفقر والبطالة والواقع الديموغرافي المتزايد وخصوصاً في فئة الشباب وقلة أو ضيق المسكن، والكبت أو الضغط النفسي، ووسائل التقنية الحديثة التي يساء استعمالها ومنها الإنترنت والتلفاز، وضعف الرادع القضائي وانحسار الوازع الديني وغيرها من أسباب.

وهنا لعودة الوضع إلى طبيعته وللخروج من هذه الحالة الغريبة على شعبنا لا بد من تكاتف الجميع، أصحاب القرار وأصحاب الفكر والرأي، وكذلك المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بهذا الأمر، ويمكن تلخيص أهم المطلوب بما يلي:

- تقوية الوازع الديني من خلال الدعاة ووزارة الأوقاف.

- مواصلة العمل على تقليل نسبة البطالة في فئة الشباب، وإشغال أوقاتهم بالمفيد.

- التعامل بحزم وصرامة شديدة مع من يثبت أن لديه سلاح غير مرخص.

- سرعة الحكم في قضايا الإجرام الأخيرة وتنفيذ الأحكام فوراً، لتكون رادعاً لمن قد تسول له نفسه القيام بأعمال مشابهة.

- الضرب بيد من حديد على من يساهم في نشر الجريمة بصورة أو أخرى.

- قيام مؤسسات حقوق الإنسان بدورها الكامل ولا تكتفي بانتقاد بعض الإجراءات الحكومية، فعليها دور توعوي توجيهي للجميع.

- زيادة الاهتمام بالمراكز الثقافية والرياضية وتوجيهها، وكذلك يجب أن تعمل هذه المراكز على زيادة فعالياتها وزيادة الجمهور المستفيد منها.

- زيادة الفعاليات التي تساهم في التفريغ النفسي، وكذلك زيادة الاهتمام بالمساحات المفتوحة.

- رجال الإصلاح عليهم دور كبير في حل بعض القضايا المجتمعية، مع التأكيد أنه في كثير من الأحيان الحلول الوسط هي بمثابة الإبر المسكنة المؤقتة.

- التطبيق الصحيح لمفهوم إرضاء الناس، والذي قد يتطلب أحياناً الحزم في القرارات وتطبيق القوانين بصورة كاملة مع العدل فيها.

وتحقيق هذا يتطلب تشكيل خلية متكاملة من كافة الأطراف المذكورة أعلاه، لتنفيذ إجراءات عملية مدروسة وكفيلة بأن نرى غزة قريباً بإذن الله بلا.. جريمة...

الاشتراك في:

الرسائل (Atom)